【新桥故事】谢谢您,陈老师

2025-09-11 08:45

已接受 次咨询

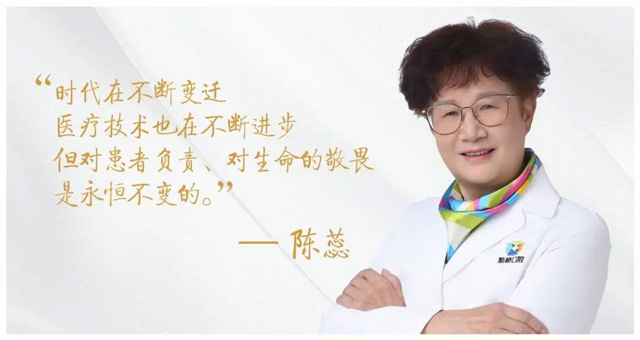

在新桥口腔成都总院(成都人南新桥口腔医院)一楼口腔预防科,总能看到一位精神矍铄的医生——陈蕊。年近七十的她目光如炬,步伐稳健,言语间透着西北人特有的爽利与干脆。

革命家风铸医魂

陈蕊出生于青海省西宁市一个革命家庭。父亲13岁参加革命,亲历抗日战争、解放战争和朝鲜战争,曾任卫生局局长,文革后主动隐退,将全部精力倾注于家庭;母亲毕业于兰州大学基础医学院,是原青海省儿童医院眼科医生,曾参与朝鲜战争医疗支援工作。

“父母一生清廉正直,他们教会我们的第一课,就是对人负责、对事认真。”陈蕊说。这句话,她说了大半生,也做了大半生。1975年,高中毕业的陈蕊响应毛主席“知识青年到农村去,接受贫下中农再教育”号召,报名下乡青海省湟源县小高陵大队。

1984年,在母亲的影响下,陈蕊怀着对医学的向往,重拾书本,通过自学成功考入医学院校,毕业后被分配到原青海省儿童医院(现青海省妇女儿童医院)口腔科。

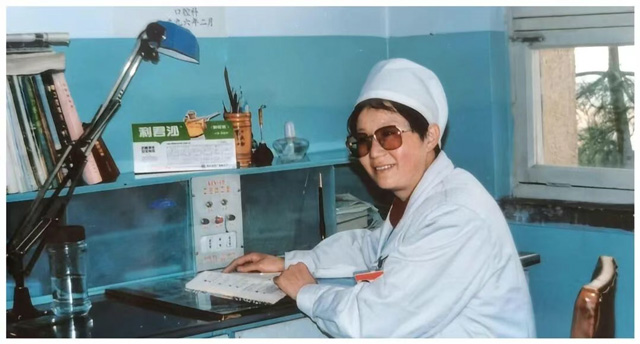

1996年5月摄于原青海省儿童医院

“当时医院条件有限,口腔科仅有四个医生,两个搞口外、两个搞口内。”陈蕊回忆道,“那时我除了本职的口腔内科,外伤缝合、唇颊舌系带的手术都要做。”医疗资源匮乏的年代,竭尽所能是每一位医生的责任。

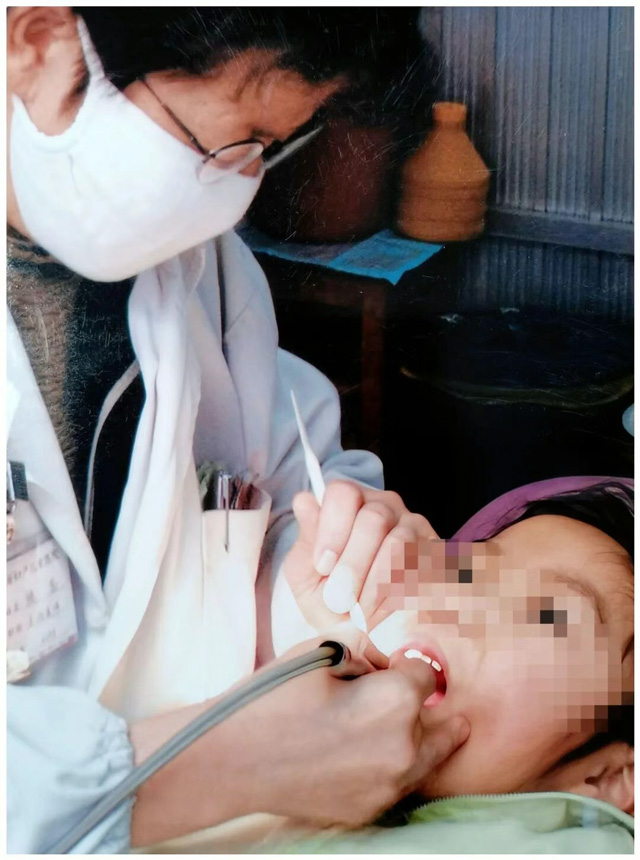

在八九十年代的青海,人们对牙病的预防意识几乎为零。“很多孩子来看牙时,已经是多颗龋坏。”陈蕊说,“小孩子怕痛,一看到器械就哭闹不止,甚至牙痛数日也不愿配合。但发现问题了不能不治,越拖只会越严重。”正是这样的工作环境,渐渐塑造了她“强硬”的诊疗风格,总能“搞定”各种不配合的小朋友,也因长期面对孩子的哭闹,她的右耳听力也永久受损。

在原青海省儿童医院工作的二十余年里,陈蕊经历了中国口腔医学的快速发展,积累了极其丰富的临床经验。2007年正式退休后,陈蕊并未离开她热爱的医疗事业。朋友开的西宁某口腔诊所向她抛出橄榄枝,这一干又是九年。直到2016年,她来到成都与家人团聚,无意间得知新桥在招聘儿童口腔医生,便决定去试试。陈蕊笑道:“当时刘姗院长接待的我,聊过之后刘院了解到我有将近三十年的从业经验,直接让我第二天就正式上岗。”

硬核医生的温柔坚守

在新桥口腔,陈蕊是大家眼中那个“反差极大”的医生——上牙椅,她强硬严肃、说一不二;一旦治疗结束,她又能笑容温暖、言语亲和。这种“台上严格、台下温和”的风格,让不少孩子对她又“怕”又爱。

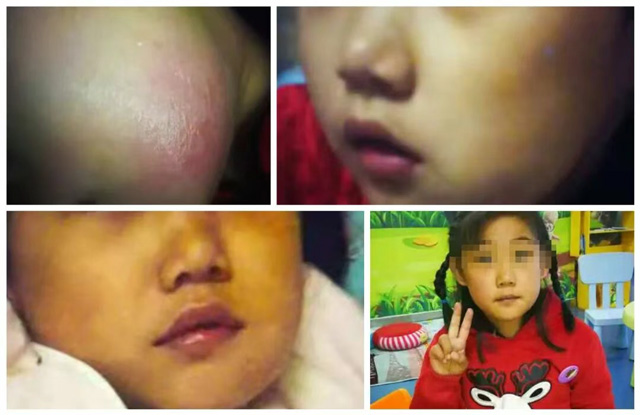

曾有一个孩子因牙痛引起牙槽脓肿,因家长未重视,孩子病情逐渐加重,发展到淋巴结肿大,最后导致左侧颌下蜂窝组织炎。但孩子一看到各种仪器就极度抗拒,配合度极差,去了多家医院都不愿接收。

当家长来到新桥口腔找到陈蕊医生时,孩子的精神状况已经很差,左面部表皮通红、触痛敏感,张嘴受限。陈蕊医生检查后当即向家长表明病情很危险,如不立刻处理可能会危及生命。在家长签字同意后,她毫不犹豫稳定孩子状态,并果断行切开引流术,并在后续一个月里,坚持亲自换药、耐心安抚,每日细致关心孩子的恢复情况,直至孩子彻底康复。

“作为医生,首先要对患者安全负责。”陈蕊的眼神坚定,“一晃快40年,从医这些年我没有出过任何医疗事故。”她的“强硬”,来自近乎严苛的专业坚守;她的“温柔”,则源于内心深处对每个孩子的真诚关爱。这份严谨也赢得了众多家长的信任。不少外地家长专程带着孩子来找她看牙,甚至有些曾被她“严厉对待”的小患者,最后都成了她的“粉丝”。有个小男孩每次看完牙,都要特意跑来和她击掌告别。

如今,随着舒适化治疗的普及,STA无痛麻醉以及看动画、玩解压玩具等柔性方式成为主流,陈蕊也在不断学习和调整自己的工作方法。但有些原则,她始终坚守。

三入新桥 步履不停

2021年,因西宁家中婆婆的身体问题,陈蕊婉拒医院领导的再三挽留,辞别成都返回西宁。然而在回程途中,她接到新桥口腔医疗总监王锋的电话,诚挚邀请她加入新桥口腔西宁院区。待婆婆情况稳定后,陈蕊应邀到岗,除临床诊疗之外,她开始系统带教年轻医护,将数十年经验倾囊相授。

2024年1月,回到成都的陈蕊再次受邀入职新桥口腔成都衣冠庙院区,这一次,她的工作重心除了坐诊,更多放在了对外科普宣讲上,她主动走进社区、学校开展公益讲座,参与中国红十字基金会儿科医护关爱项目,将口腔健康知识带给更多需要的人。

谈到工作重心的调整,陈蕊表示:“我见过太多因为没有及时重视,而被口腔疾病折磨的成人和孩子。科普本就是口腔预防的一部分,只有科普到位,大家才会认识到口腔健康的重要性。哪怕多一个孩子学会保护牙齿,少一个孩子经历牙病的痛苦,我的工作就是有意义的。”

在口腔健康讲座中,陈蕊尤其关注儿童口腔健康问题,“在院外做科普的时候,很多家长觉得换牙期孩子乳牙迟早要换,并不重视。但像蛀牙、反颌、乳牙早失等问题,越早干预越好。”陈蕊时常会亲自演示正确的刷牙方法,用生动有趣的讲解吸引孩子们专注聆听,不少家长也纷纷记拍照录。她用自己的方式,让口腔健康理念深入人心。

从儿童牙科到口腔预防 不变的“轴”劲

2025年5月,新桥口腔成都总院(成都人南新桥口腔医院)正式开诊,并正式设置口腔预防科,全面落实新桥口腔“全口、全家、全生命周期”的口腔健康理念。在这一重要时刻,陈蕊再度受邀担任口腔预防科主任。

从临床治疗转向口腔预防,陈蕊的“轴”劲更加凸显。她坚持每个到院、尤其是需要术前洁牙的顾客必须测血压、测血糖,并对不符合指征的顾客坚决说“不”。

曾有一位已缴费的种植牙术前洁牙顾客,因血压高达189/130mmHg、血糖17mmol/L,并长期服用阿司匹林,而被陈蕊医生当场婉拒。“这些指标严重超标,如果在这样的身体状况下洁牙,可能会引发难以控制的大出血、心血管意外或感染风险。”后来该顾客又来了两次,血压却始终未得到有效控制,“之后我宁愿给他办理退款也没签字让他洁牙。”陈蕊医生说得坚决,“要把顾客的风险降到零,宁可现在得罪人,也不能给未来埋下隐患。”

类似的案例在陈蕊的职业生涯中并不少见,她始终坚持“安全第一”的原则,在她看来,有些风险赌不起,有些责任推不得。她还遇到过一位隐瞒病情的急性白血病患者,陈蕊医生在术前检查中发现其血液指标异常,详细询问后考虑到其免疫力及凝血功能严重受损,果断拒绝洁牙,并耐心解释其中的风险。

她的这份“固执”起初很多人不理解,但渐渐赢来了顾客的尊重。曾有一位年过八旬、正在新桥口腔接受根管治疗的老太太,在儿子的陪伴下三次前来想要完成洁牙,都因血压过高被陈蕊医生耐心劝返。后来每次来院复诊,老太太都会特意过来看望陈医生,她不止一次拉着陈蕊医生的手由衷感慨:“我跑了那么多家医院,没有见过你们这么好的服务态度,处处为我的身体考虑。”

口腔预防科的同事们也深切感受到她的严谨与关爱。“陈主任始终把顾客和我们的安全放在第一位。”一位同事表示,“她经常强调防护的重要性,虽然对各项体检数据把控很严,但这种严格是对所有人负责。”

她那近乎执拗的严谨,实则是近四十年临床淬炼出的责任与担当,是以身作则、为年轻医生们上的一堂深刻的“安全课”。

师者如灯 照亮前路

对口腔预防科其他医生们来说,陈蕊医生是当之无愧的“宝藏”与“明灯”。她不仅是科室的“定心石”,更是一位严谨求实、言传身教的老师。

“陈医生是我见过最有责任心的医生。”一位同事说道,“她不仅技术过硬,而且非常关心我们的成长,时刻提醒我们注重细节,要把服务做到极致。”陈蕊医生严格要求科室每位医生按时完成书写病历,在院所有检查的数值必须写入其中。这个习惯源自她在原青海省儿童医院的工作经历,在那个没有电子病历的年代,她坚持一笔一划详细记录每一个病例。在她看来,详尽、清晰、可追溯,也是对患者负责的表现。在她的指导下,科室医生们的工作习惯愈发严谨,丝毫不敢怠慢。

陈蕊医生不仅在工作上严格要求,还时常主动分享临床经验,耐心解答同事疑问,鼓励他们多思考、多实践,因为她深知医学是不断进步的学科,作为前辈有责任帮助后辈成长。工作之余,她又更像一位家长,无微不至地关心着科室的“孩子们”——每天提早半小时到岗,为大家准备好工作服和器械……这些温暖的细节,让整个科室充满家的氛围。

从青海到成都,从诊室到讲台,从临床到预防,变的是平台,不变的是她近半个世纪对口腔医疗事业始终如一的热爱与坚守。在这个追求效率、流量与快速回报的时代,陈蕊医生舍得花时间“磨细节”、尊重那些看不见的“底线”。她的坚持、她的“不合时宜”,恰是这个时代最稀缺的“适时”;她的“棱角”,正是医疗职业最核心的脊梁。

本月底,陈蕊医生决定正式荣休,告别陪伴了她数十年的牙椅与诊室。然而她所坚守的信念、严谨的作风与强烈的责任心,早已如同一粒粒种子,深植于新桥口腔的土壤之中,生长为年轻医生们心中的准则与光亮。她退休,却不“退场”;人离岗,而精神永驻。

谢谢您,陈老师!

期待与您的下一段缘分!